2021.04.17

Category:ニュース

営農型太陽光は「農業関連事業」、農水省方針、農地所有適格法人の経営に追い風

農地法の農地所有適格法人に該当する4要件の1つとして、「主たる事業が農業及びその関連事業」とされ、その法人の売上高が事業全体の過半でなければならないという「事業要件」があります。現状、営農型太陽光発電による売電収入は「農業に関連する事業」には該当しないと決められていました。このため比較的大規模に農業を展開している農地所有適格法人が営農型太陽光を導入することに前向きではありませんでした。

この度、農林水産省は、「農業と一体的に行われる営農型太陽光発電事業、バイオマス発電事業及びバイオマス熱供給事業について、農地所有適格法人の関連事業に該当する旨、令和2年度内に省令又は通知で明確化する」としました。

これにより、農地所有適格法人が、営農型太陽光発電事業に参入しやすくなり、全国で普及に拍車がかかる事が期待されます。

2021.03.30

Category:ニュース

営農型における収穫量の8割を確保する要件を撤廃。荒廃地の再生利用可能農地に規制緩和が行われる。

農林水産省は23日、荒廃農地を利用した太陽光発電を増やすため、農地から得られる収穫量の基準を撤廃する方針を決めた。営農型発電と呼ぶ仕組みで、これまではパネルの下で農作物をつくり、一定の収穫をすることが要件になっていた。

政府の規制改革推進会議に設けた再生可能エネルギーに関するタスクフォースのオンライン会合で農水省が表明した。政府が目標とする2050年の温暖化ガス排出量実質ゼロの実現に向けて、再生可能エネルギーの普及拡大を促す。

農地以外として10年単位で利用する一時転用の手続きで太陽光発電をする場合、一般的な農地で見込まれる収穫量の8割を確保するよう求めていた。規制緩和によって収穫量の要件は撤廃し、農地が適正・効率的に利用されているかどうかを基準にする。

法改正は行わず、通知などで対応する。農水省の集計によると、森林化するなどして農地として再生が難しい荒廃農地は全国で19万ヘクタールにのぼる。要件の緩和により、決まった量の農作物をつくる必要がなくなり、太陽光発電が増える可能性がある。(日経BP)

「農地が適正・効率的に利用されているかどうかを基準にする」という曖昧な表現で施行されるが、どちらにしても営農型を普及していく上での追い風と捉えていいのでないかと思う。

2021.02.14

Category:ニュース

(廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業)営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業に採択されました。

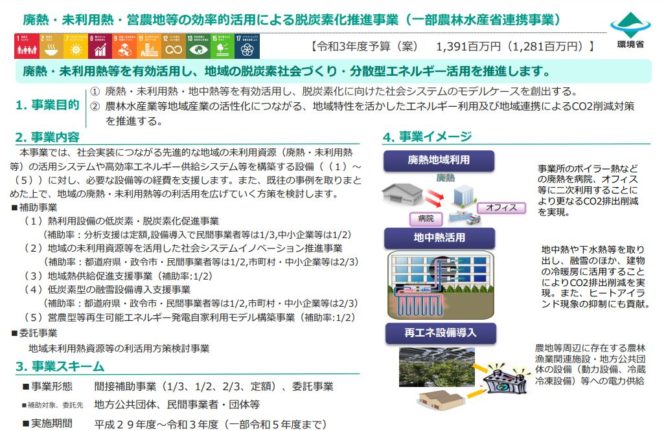

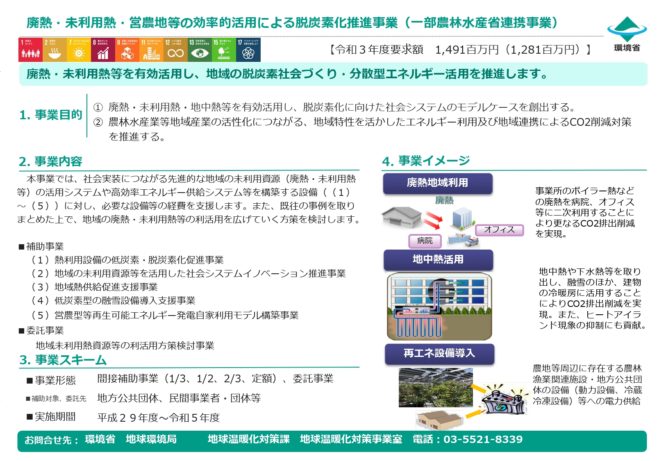

本事業では、社会実装につながる先進的な地域の未利用資源(廃熱・未利用熱 等)の活用システムや高効率エネルギー供給システム等を構築する設備に対し、必要な設備等の経費を支援します。また、既往の事例を取りまと めた上で、地域の廃熱・未利用熱等の利活用を広げていく方策を検討します。

(1)熱利用設備の低炭素・脱炭素化促進事業 (補助率:分析支援は定額,設備導入で民間事業者等は1/3,中小企業等は1/2) (2)地域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事業 (補助率:都道府県・政令市・民間事業者等は1/2,市町村・中小企業等は2/3) (3)地域熱供給促進支援事業(補助率:1/2) (4)低炭素型の融雪設備導入支援事業 (補助率:都道府県・政令市・民間事業者等は1/2,市町村・中小企業等は2/3) (5)営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業 補助率:1/2 (環境省)

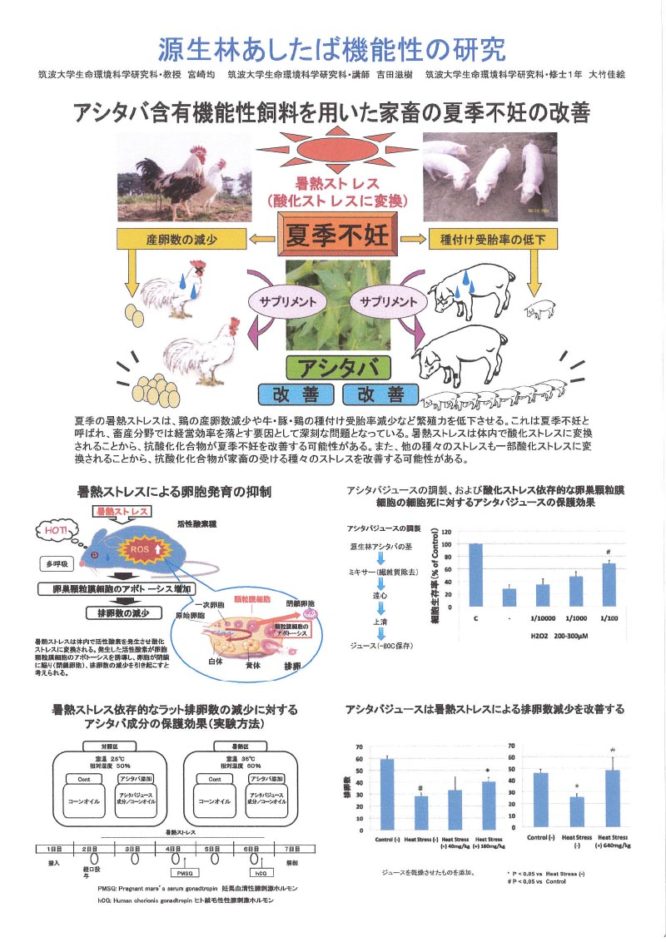

今回採択された事業目的は、営農型太陽光発電設備により発電された電力を事業実施団体が自ら経営する養鶏場(ウィンドレス鶏舎)で消費される電力として利用し、化石由来80%等の商用電力の購入を極力ゼロにします。本設備は太陽光パネルに両面モジュールを使用し、これに東京大学の研究成果である特殊反射シートでの反射光の利用で、さらに発電量を増やし電力量が30%前後の加算が見込まれる。二酸化炭素換算も従来の方法よりさらに大きくなり、エネルギー起源二酸化炭素排出量を大きく削減する。かつ、営農型太陽光発電設備においてモジュール下では半日陰で生育旺盛となるアシタバを栽培し、このアシタバを鶏に給餌する事で機能性を有する卵を製造する。これらは養鶏業界の事業的利益に多大なる貢献をするので本設備による費用対効果が大きく、さらに二酸化炭素対応のモデルとしても他地域への普及のモデルとなるものです。また、非常時のレジリエンスに対応し、停電時に供給できる非常用電源として活用できる。SDGS対応GAP管理の「持続可能な資源循環管理システム」による本設備の利用が費用対効果が大きい事を示す事で広く認知され、さらに、より大きな二酸化炭素排出削減の実現を目指す事を目的としています。

令和3年度も公募があります。この持続可能なシステムの提案からモデル事業の申請などお手伝いをしています。酪農家や鶏卵業者の方で設備をお考えの方は是非ご相談ください。

2021.02.14

Category:ニュース

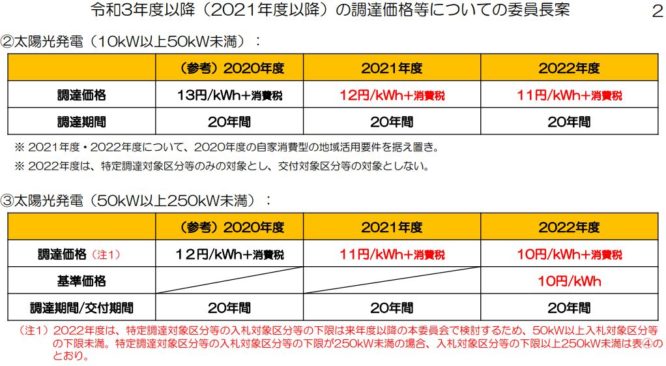

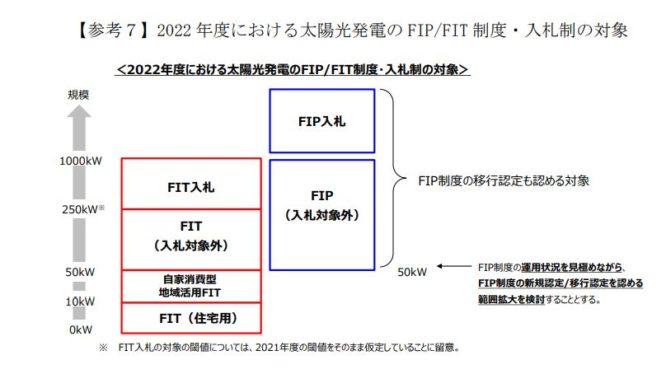

2021年度FIT買取価格委員長案が公表されました。

経済産業省が1月22日に開催した第67回 調達価格等算定委員会で、固定価格買取制度(FIT制度)に加え、2022年度に導入される市場連動型のFIP(Feed-in Premium)制度を踏まえた、2021年度以降の制度の方向性案と、それを踏まえた調達価格等についての委員長案が示されました。

営農型太陽光発電設備に関しては、2020年度の自家消費型の地域活用電源の要件の据え置きとして、10年更新の要件を満たせば全量買い取りは引き続き継続されると思います。

大規模事業用太陽光発電は、発電コストが着実に低減し、導入も拡大していることをふまえると、早期に FIP 制度へ移行し、電力市場への統合 を図る、という方向性が適切です。営農型は分散型太陽光発電の基本的な概念から小規模の発電所が多く、地域活用電源として普及していく事が重要だと考えます。

どちらにしても2050年のカーボンニュートラルを宣言した我が国として、再生可能エネルギーコストを下げつつ、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図る必要があります。

2021.01.06

Category:ニュース

「次世代農業と営農を継続する太陽光発電」地域活用電源として活用

あけましておめでとうございます。

2020年はコロナの影響で大変な1年でしたが、今年こそはコロナを収束させ

通常の生活に戻して頑張っていきたいと思います。

2020年10月20日 再生エネ規制 総点検と題して日本経済新聞の一面に河野規制改革相のインタビューが掲載されていました。「再生可能エネルギーの活用促進に向けて既存の制度を総点検する。風力や太陽光発電を普及させるため、きっちり課題を洗い出し、一つずつみていきたい。」。また、荒廃した農地に太陽光パネルを設置する場合も、農地法で簡単に農地転用できない。 こういった規制も緩和されれば再エネの普及(営農型無含む)も進むであろう…と述べています。。

政府は再エネに関する規制全体を見直し、普及の妨げとなっている要因を改善するなど、 再エネの後押しとなるよう早急に改革を進めてもらいたいと思います。

また、環境省も、営農型太陽光発電推進の姿勢を打ち出しています。

6年ぶりに改訂された『環境基本計画』にも、「営農型太陽光発電の推進」が明記されました。今回の『環境基本計画』では、持続可能な循環共生型の社会「環境・生命文明社会」の実現を掲げ、6つの重点戦略を設けています。その1つに「地域資源を活用した持続可能な地域づくり」 があり、さらに具体的施策として「営農型太陽光発電の推進」が盛り込まれています。

今後私達が今後すべきことは、農地で創ったエネルギーを、地元市町村で消費する「地域SDGS」の仕組みをつくることです。すなわち地域経済と農林水産業を直結する エネルギーネットワークの構築だと思います。

今は「エネルギー」なしで生活も企業も成り立ちません。「食」の柱は営農であり、「エネルギー」の柱は電力です。

この「食=営農」と「エネルギー」という2種の神器をあわせ持つことが、次世代型の新しい農業の姿であり、エネルギーネットワーク構築に不可欠なことであると確信しています。

これを実現するのが、営農継続型太陽光発電です。わが国の地方自治政策に資するかたちで、市町村と農業がネットワーキング したコミュニティーを実現します。農家の農業所得を倍増させ、「耕作放棄地問題」「後継者不足」「食料自給率の低迷」等、 農業の抱えている諸問題の解決、さらにはエネルギー、地球環境問題などの解決にとって大きく貢献することに違いありません。

私共、ノウチエナジーでは営農型の新しい形、設備や許可申請のサポートを中心に補助金の申請サポートなども行っていきたいと思っています。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2020.12.31

Category:ニュース

営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業予定(令和3年度要求額)

営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業(令和3年度)が公表されました。農林水産分野における地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入を促進し、二酸化炭素の削減に係る費用対効果が高くかつ地域内消費のモデル的事例となる事業に対し、係る経費の一部を補助することにより再生可能エネルギーの自律的な普及を推進することを目的とします。

本事業では、社会実装につながる先進的な地域の未利用資源(廃熱・未利用熱等)の活用システムや高効率エネルギー供給システム等を構築する設備((1)

~(5))に対し、必要な設備等の経費を支援します。また、既往の事例を取り

まとめた上で、地域の廃熱・未利用熱等の利活用を広げていく方策を検討します。

■補助事業

(1)熱利用設備の低炭素・脱炭素化促進事業

(2)地域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事業

(3)地域熱供給促進支援事業

(4)低炭素型の融雪設備導入支援事業

(5)営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業

全メールでご案内した持続可能な資源循環活動システム(牛、鶏)は令和2年度の2次募集で採択されました。事業の実施によりエネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。

このため、申請においては、算出過程も含む二酸化炭素の削減量の根拠を明示していただきます。また、事業完了後は二酸化炭素削減量の実績を事業報告書として提出します。検討されている方がございましたら、二酸化炭素削減量や申請全般に関してお手伝いいたしますのでご連絡ください。よろしくお願いします。

==============================================

一般社団法人ノウチエナジー

代表理事 酒本道雄

〒260-0021

千葉県千葉市中央区新宿2丁目3-5新宿ミハマビル2F

本社〒700-0945

岡山県岡山市南区新保1318‐1

090-7131-3604

Mail: sakamoto@nochi-energy.org

HP: https://nochi-energy.org/

==============================================

2020.11.27

Category:ニュース

再生エネルギー拡大の規制緩和?荒廃農地や耕作放棄地の有効活用。

2020年11月18日の日本経済新聞に「再エネ拡大に規制緩和を…」という記事が出ました。内容は、荒廃している農地を再生可能エネルギーに利用しやすいように、ソニーやリコーが農地法の規制を外してほしいと要望した。

そもそも農地は、農地法により作物を作る以外の目的で使用してはならないとされており、優良農地は農地の転用を認めていません。

しかし、担い手不足や後継者不足、農家の高齢化などが進み荒廃農地が増加している。何も栽培していない荒れた農地は、野生動物の巣になったり虫が湧いたりと良いことがない。このような農地は規制を外して再生可能エネルギーの拡大に利用すべきだ。という考え方です。

農地に戻すことが困難な農地は別として、再生できる農地まで太陽光発電を設置してしまうと日本の食糧供給や将来に受け継げる農地が縮小してしまう問題があります。

そこで必要になるのが営農型太陽光発電です。

農業活動も同時に行える営農型は、作物の生産に必要な光合成は確保しながらエネルギーを生産できる唯一の方法です。

各地で営農型が設置されていますが、適切な営農の継続ができていない設備が多く見受けられ未だ一時転用の許可が難しい地域がありますが、営農の継続を中心にした考えで進めていければと思っています。

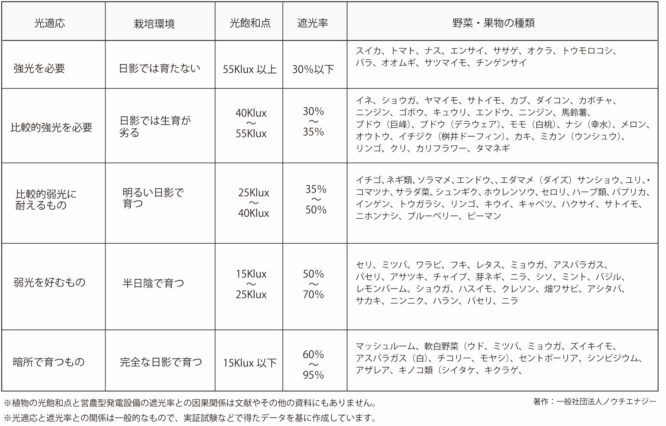

最後に主な野菜の光飽和点から設備の遮光率をまとめた表を作成しましたのでご利用ください。遮光率はあくまで目安ですので、光の入り方などを考慮して参考程度にしてください。

2020.10.24

Category:ニュース

持続可能な資源循環活動システム地域SDGS完成。電力を多く消費している施設栽培や酪農、養鶏場に朗報!!

-666x464.jpg)

皆様、コロナ渦でいかがお過ごしですか?活動が制限される中、営農型太陽光発電に新しい時代がやってきました。ご存じのとおりFITの終焉期を迎えて、自家消費比率などが叫ばれている太陽光業界ですが、営農型設備に関しては条件付きではありますが全量売電が約束されています。しかし、電気料金の値上がりやモジュールなどの設備費が安価になったことで、作った電気を消費する(もしくは余剰売電)事が今後十分な利益につながってくるようになりました。

今回ご紹介するシステムは、営農型太陽光によって資源を循環させる画期的な方法を実証実験の経過とともにお伝えしたいと思います。特に施設栽培や酪農、養鶏場で年間多大な電気を使用している農家の方に朗報です。

上記の図を見ていただければ一目瞭然ですが、完全自家消費型の営農型太陽光発電を設置します。設備下で耕作する作物は新品種「あしたば」です。施設栽培や酪農機器で使用する電力(空調、換気扇、照明、搾乳器、飼料調整、冷蔵など)を太陽光発電で賄います。設備下で栽培した あしたば は牛や鶏の飼料として食べさせ、糞尿の処理はアシタバの肥料になります。 あしたば に含まれるカルコン(有機能性資料)を食した家畜は夏場のストレスによる不妊の改善につながり、牛なら乳量を増加させ鶏なら産卵数の減少を防いでくれます(新品種あしたば機能性の研究から)。

また、カルコン入りの 特殊牛乳や特殊卵(ブランド)を作ることにより、販路

が拡大し、高額で販売することができます。

営農型太陽光発電設備のパネルには 両面受光モジュールを使用し、独自の反射シート(通路やマルチに)を貼ることで電力を135%以上に増加させることが可能です。(東京大学の実証研究の成果)

この持続可能な資源循環活動システムは環境省の「廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業」の営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業に採択されました。(補助額は設備総額の1/2)

更に、地球温暖化から想定される非常時のレジリエンスにも対応。災害時の非常用電源として地域に貢献します。

2020.08.14

Category:blog

我が家の家庭菜園、ようやく花が咲きました。

新型コロナウィルスのぶり返しと長雨の梅雨でさんざんな目にあった「我が家の家庭菜園」ですが、梅雨明けと同時にきた高温のせいでゴーヤの成長が遅れています。あまり苦くないゴーヤらしいのですが、花は咲いたのですが実がなりません。もう少し頑張ります。

こちらはトマトです。実はなるのですが、赤くなりません。そのうち鳥か何かにつつかれて落ちていました。日光のせいなのか、肥料なのかよくわかりません。

2020.07.11

Category:全国の営農型太陽光発電

三重県志摩市にブルーベリー農園が完成!226.8Kw

志摩市の荒廃地指定農地に226.8Kwの営農型太陽光発電設備が完成しました。

設備下部では養液栽培のブルーベリーの苗木が植えられました。単純遮光率は約45%程度で720枚のモジュールで構成されています。